矮星系的“蛛丝马迹”,挑战传统暗物质模型

暗物质的本质是悬而未决的世纪科学难题。

近日,中国科学技术大学教授王慧元团队首次在观测中发现弥散矮星系异常高的成团性,证实了宇宙中“暗物质晕集聚偏置”现象,并揭示其与矮星系演化及暗物质本质的深层关联。

该研究为理解星系形成机制和探索暗物质属性提供了重要观测依据,可能将修正冷暗物质宇宙学模型。5月21日,研究成果发表于国际著名科学杂志《自然》。

《自然》审稿人称赞该成果是“一个原创且非常让人惊讶的观测结果”“通过星系成团性测试暗物质自相互作用是一个崭新的尝试,可能具有持续的影响”。

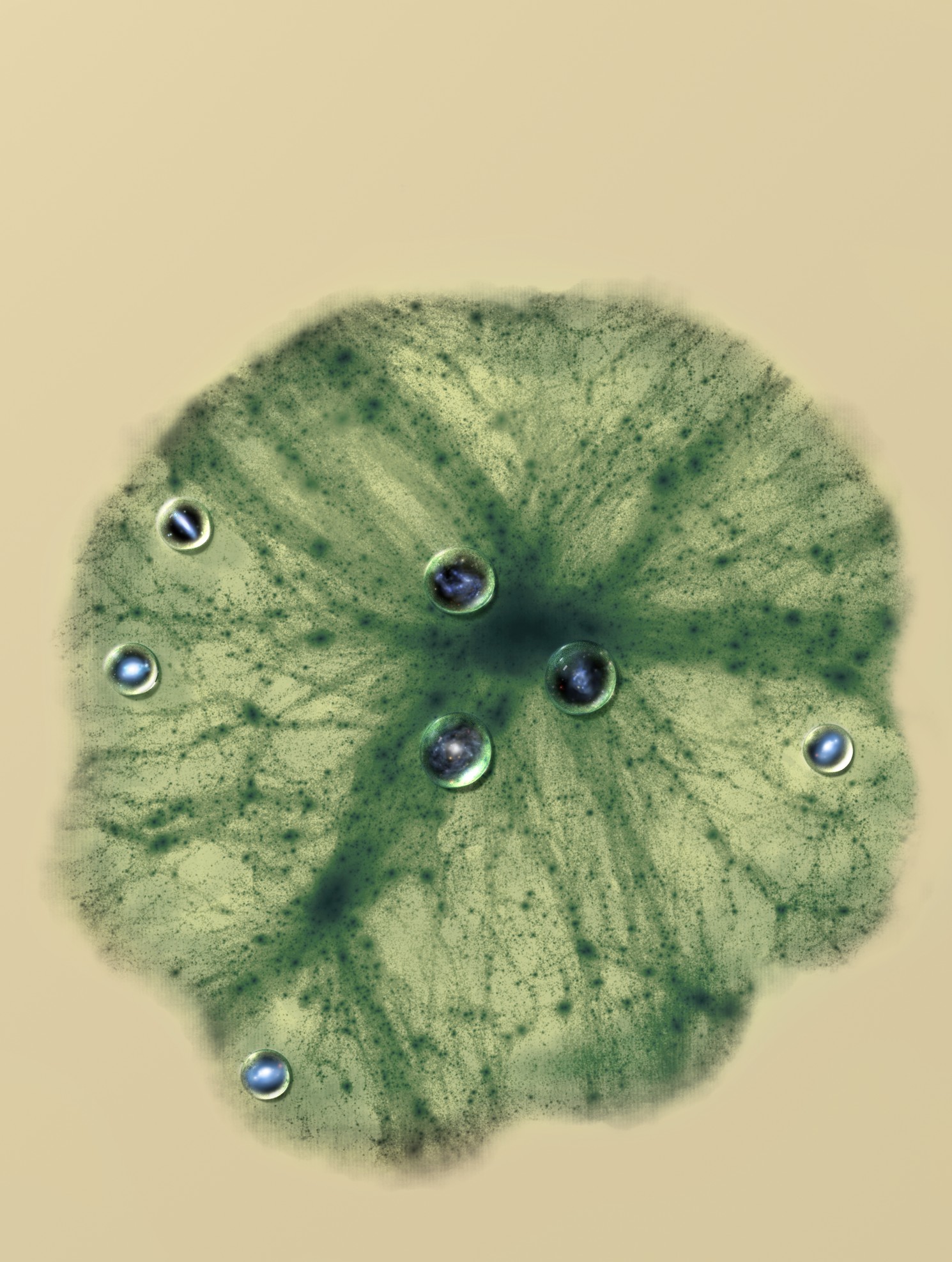

用中国水墨画描述的宇宙大尺度结构和星系的关联。叶子的茎秆勾勒出暗物质结构的分布,水珠中映射出矮星系。课题组供图

观测到异常的成团性模式

“现有的很多观测数据显示,宇宙中除了看得见的恒星和气体以外,还有一类物质不可见,也就是暗物质。它占宇宙物质总质量的85%。”王慧元向《中国科学报》介绍。

宇宙早期,这些微小的暗物质粒子通过引力聚集,形成小的暗物质团块,被称为暗物质晕。随后,这些团块合并形成更大的暗物质晕,气体在其中聚集,从而诞生了星系。

有趣的是,科学家观测发现星系并非随机分布在宇宙中,而往往是聚集在一起。尤其是致密星系,更喜欢“扎堆”,成团性更高。“所谓致密星系,是指相同质量情况下,体积小、密度高的星系;体积大、密度低的星系则叫作弥散星系。”王慧元解释。

矮星系在宇宙中普遍存在、数量众多,但由于其亮度小、观测难,在以往天文观测研究中容易被忽视。近年来,矮星系中越来越多的特殊现象被观测到,引起国内外研究团队的关注。

“矮星系分布广泛,是一个很好地研究宇宙中物质分布的示踪体;其次,矮星系中的暗物质比例较高,其形成和演化主要受暗物质主导。因此,矮星系也是一个很好地研究暗物质的载体。”王慧元介绍。

王慧元团队在分析斯隆数字巡天项目光学数据时,意外发现了矮星系异常的成团性模式:弥散矮星系在大尺度上的分布呈现异常高的成团性,而致密矮星系的成团性较低。

“这与以往基于大质量星系样本所得到的经验结论完全相反,并且相反的趋势非常明显。”长期研究星系形成和演化的王慧元敏锐地意识到,这可能是一个罕见和珍贵的发现,暗示着可能存在一种新的物理机制驱动矮星系的形成和结构演化。

首次证实“暗物质晕集聚偏置”现象

为了从理论上解释矮星系异常的成团性模式,王慧元团队利用独立发展的一种宇宙学模拟方法——ELUCID数值模拟重构技术,在计算机中精确再现了近邻宇宙中暗物质晕的空间分布及其历史演化路径。

基于模拟的理论计算,他们发现,这种异常的成团性模式与暗物质晕的形成时间,也就是“年龄”密切相关:弥散矮星系的空间分布模式与年老暗物质晕的空间分布模式一致,而致密矮星系的空间分布模式则与年轻的暗物质晕分布相符。进而,他们很自然地推导出弥散矮星系产生于年老的暗物质晕中,而致密矮星系产生于年轻的暗物质晕中的结论。

“这个推理过程其实也很好理解。我们知道,星系是生长在暗物质晕中。如果暗物质晕喜欢聚集,这个星系自然也就聚集;如果暗物质晕分布得很离散,星系也就不聚集了。因此暗物质晕的成团模式可以用来解释矮星系的成团模式。”王慧元说。

实际上,20世纪,科学家就发现质量越大的暗物质晕,成团性越强;质量越小的暗物质晕,成团性越弱。随后,有研究人员通过模拟发现除了质量,“年龄”也影响暗物质晕的成团性,即“暗晕集聚偏置”现象:相同质量的暗物质晕,年老的暗物质晕成团性更强,年轻的暗物质晕成团性较弱。但长期以来,这一预言未能在观测中发现确凿的证据。

“我们团队借助矮星系这一特殊星系族群,首次为‘暗晕集聚偏置’的理论预言提供了高可信度观测支持。”王慧元说。

冷暗物质宇宙学模型可能要修正

“年老暗物质晕中形成弥散矮星系”仅是团队基于计算机模拟的一种推断,其背后的物理原因仍需进一步分析。

标准冷暗物质宇宙学模型成功解释了大量观测现象,被学界普遍接受为主流理论框架。在该模型下,王慧元团队探讨了多种可以产生弥散矮星系的物理机制,发现均给出了和观测现象显著不同甚至相反的结论。

“标准冷暗物质宇宙学模型可能存在问题。”王慧元提出。但问题究竟出在哪个层面,他一时也没有头绪。

一天,王慧元灵机一动,想到了自相互作用暗物质理论模型。这一理论认为,暗物质粒子之间不仅仅通过引力相互作用,还存在微弱的非引力相互作用。暗物质粒子之间会产生碰撞,然后弹开。

借助该模型,团队发现,在年老暗物质晕中,暗物质粒子之间有更多的时间进行碰撞,从而导致更多“热量”注入暗物质晕核心,使其结构膨胀,削弱暗物质晕核心区域的引力场强度。引力一旦降低,物质就会开始往外扩散,使得这些暗物质晕更容易孕育弥散矮星系。相比之下,在年轻暗晕中,这种效应较弱,因此更容易形成致密矮星系。

“这一发现至少提供了一个比较显著的证据,说明在宇宙的黑暗处流动的物质可能不是大家传统上认为的冷暗物质,而是相互作用暗物质。”王慧元说,这意味着标准冷暗物质宇宙学框架可能要做修正。

“近期,天文学领域又有一个全新数据开始释放,我们将会得到更丰富的研究样本。原则上,我们可以根据星系的不同属性,做更细致的研究。”王慧元建议,不放弃任何一个微小的异常观测现象,可能会有新的收获。

相关论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08965-5