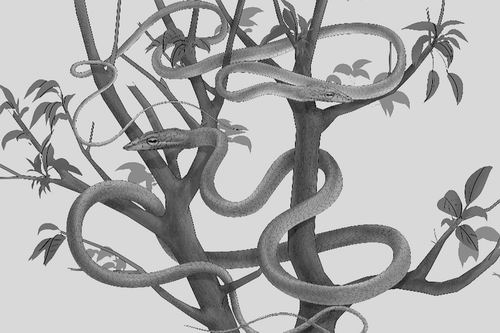

绿瘦蛇缘何有黄有绿

绿瘦蛇 中科院成都生物研究所供图

本报讯(记者杨晨)近日,中科院成都生物研究所李家堂研究团队结合透射电镜、组学测序和功能实验等多技术手段,对体色多态性蛇类——绿瘦蛇体色差异的分子机制进行了探讨,揭示了SMARCE1基因的关键突变是其体色差异的重要分子基础。研究成果发表于《基因组生物学》。

科研团队以野外常见的绿色和黄色绿瘦蛇为研究对象,通过透射电镜成像发现,两种体色的绿瘦蛇在皮肤色素细胞,尤其是虹彩细胞的排列和形态上存在明显差异,黄色个体的皮肤中含有更为无序和相对较厚的虹彩细胞嘌呤晶体;同时,皮肤组织的非靶向代谢组也显示了相同线索,这提示虹彩细胞的形态差异可能是绿瘦蛇两种体色差异的表型基础。

此外,研究团队测序并组装了绿瘦蛇高质量的染色体水平基因组,同时对两种体色个体进行了重测序。通过全基因组相关联分析发现,在黄色个体中,基因SMARCE1的进化保守区域存在关键错义突变p.P20S,该突变与体色变异性状高度关联;利用Alphafold进行蛋白结构预测发现,该突变会导致空间结构发生明显变化,从而可能影响蛋白结合功能;皮肤转录组分析显示,色素细胞发育的重要调控因子TFEC在两种体色群体间显著差异表达,这提示了色素细胞发育过程中的表达差异。

相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s13059-023-02887-z